グレッチのギターに憧れを抱きつつも、「グレッチは弾きづらい」「初心者には向かない」といった評判を目にして、購入をためらってはいませんか。

確かに、その独特のルックスはギタリストの心を掴んで離しませんが、同時に「本当に自分に扱えるのだろうか」という不安を感じるのは自然なことです。

特に、安い買い物ではないからこそ、買ってから後悔したくないという気持ちは強いでしょう。

この記事では、グレッチが弾きづらいと言われる具体的な理由から、その対策、そして後悔しないためのモデル選びのポイントまで、経験者のリアルな声を基に徹底的に解説します。

弾きにくさを超越するグレッチだけの魅力と、あなたに最適な一本を見つけるためのヒントがここにあります。

結論:グレッチは弾きづらい?経験者が本音で回答します

はい、正直に言ってグレッチは弾きづらいギターです

結論から申し上げると、多くの経験者が語るように、グレッチは弾きやすいギターではありません。

同じく弾きづらいと言われるジャズマスターと比較しても、その扱いにくさは格段に上だと感じる人もいるほどです。

しかし、この「弾きづらさ」がグレッチの個性の一部であり、それを理解し受け入れることが、グレッチと長く付き合うための第一歩と言えるでしょう。

なぜ弾きづらいのに多くのギタリストを魅了するのか?

弾きづらいという明確なデメリットがありながら、なぜプロ・アマ問わず多くのギタリストがグレッチに惹きつけられるのでしょうか。

その答えは、弾きづらさを補って余りある、唯一無二の魅力にあります。

圧倒的な存在感を放つルックス、他では得られない独特のサウンド、そして手にした者だけが感じられる特別な所有欲。

これらの要素が複雑に絡み合い、ギタリストを虜にする不思議な魔力を生み出しているのです。

ギターは見た目が一番?弾きやすさより大切なこと

ある愛好家は「ギターは見た目が一番、他は全部後付けに過ぎない」と断言します。

これは極端な意見に聞こえるかもしれませんが、グレッチというギターの本質を突いた言葉かもしれません。

機能性や合理性だけを追求するなら、もっと弾きやすいギターは他にたくさんあります。

それでもグレッチを選ぶのは、理屈を超えた「かっこいい」という感情が、他のすべてを凌駕するからです。

後先考えずにその魅力に飛び込んでしまうことこそ、グレッチを手にする上で最も大切な心構えなのかもしれません。

グレッチが弾きづらいと言われる4つの具体的理由

①ボディが大きくて重い?アコギとのサイズ比較

グレッチが弾きづらいと言われる最大の理由の一つが、そのボディサイズです。

例えば、代表的なモデルである「G6120 Nashville」はボディ幅16インチ(約40.6cm)、最上位機種の「ホワイトファルコン」に至っては17インチ(約43.2cm)と、一般的なソリッドエレキギターに比べてかなり大柄です。

このサイズ感はアコースティックギター、特にドレッドノートサイズに近く、普段からアコギを弾いている人にとっては違和感が少ないかもしれません。

しかし、ソリッドギターに慣れていると、その大きさと厚みに戸惑い、抱えにくさを感じるでしょう。

とはいえ、これは慣れの問題でもあり、自分の体格に合った構え方を見つけることで克服は可能です。

②ブリッジがずれる?オクターブチューニング問題の真相

グレッチのブリッジは、多くが弦の張力によってボディに乗っているだけの「フローティング・ブリッジ」です。

そのため、激しいピッキングや弦交換の際にブリッジがずれてしまい、チューニングやオクターブピッチが狂う原因となります。

さらに、一部のモデルに搭載されている「ロッキングバーブリッジ」は、構造上一本の棒であるため、各弦の精密なオクターブ調整が原理的に不可能です。

この不安定さから、ブリッジを固定式のTOM(チューン・オー・マチック)タイプに交換するユーザーも少なくありません。

弦を緩めるたびに位置合わせが必要になる手間は、グレッチの扱いにくさを象徴する要素の一つです。

③ビグスビーの呪い?チューニングの狂いと弦交換の難しさ

グレッチのアイコンでもあるビグスビー・アームユニットは、その美しいルックスとは裏腹に、ギタリストを悩ませる二つの問題を抱えています。

一つはチューニングの不安定さです。

アームを多用するとチューニングが狂いやすく、安定させるにはナットの調整や使い方にある程度の慣れが求められます。

もう一つは、弦交換の難しさです。

弦のボールエンドをローラーバー下のピンに引っ掛ける方式ですが、弦が真っ直ぐに戻ろうとする力でピンからポロッと外れやすく、非常にストレスが溜まります。

ジャズマスターの弦交換が10分で終わるところ、ビグスビーは30分かかるという声もあるほど、その作業は忍耐力を要します。

④歪ませるとハウる?フルアコ構造の宿命と対策

グレッチの多くは、内部が空洞のフルアコースティック(ホロウボディ)構造を持っています。

これにより独特の豊かな鳴りが生まれますが、同時にアンプで音量を上げたり、深く歪ませたりすると「ブォーン」というハウリングが発生しやすくなります。

これは構造上の宿命とも言える現象です。

有効な対策としては、歪ませすぎない、アンプから距離を取る、といった基本的なことに加え、fホールと呼ばれるボディの穴を専用のプラグやテープで塞ぐといった物理的な方法があります。

また、後述するセンターブロック仕様のモデルを選ぶことで、ハウリングのリスクを大幅に軽減することが可能です。

弾きやすいグレッチはある?後悔しないモデル選びの重要ポイント

【最重要】2016年以降のモデルは弾きやすさが劇的に改善

ここまでグレッチの弾きづらい点を挙げてきましたが、朗報もあります。

2016年以降にリニューアルされた「プレイヤーズ・エディション」や「ヴィンテージ・セレクト・エディション」といった現行モデルでは、プレイアビリティ(演奏性)が大幅に改善されています。

これらのモデルは、伝統的なルックスやサウンドは継承しつつも、現代のプレイヤーが求める実用的な仕様が随所に盛り込まれており、「弾きづらい」というかつてのイメージを覆す進化を遂げています。

購入を検討する際は、この「2016年以降」が一つの大きな判断基準となるでしょう。

ブリッジ問題の解決策「ピンドブリッジ」搭載モデルを選ぼう

前述のブリッジがずれる問題に対する最も効果的な解決策が「ピンドブリッジ(ピンブリッジ)」です。

これは、ボディトップに小さなピンが打ち込まれており、ブリッジベースの窪みをそのピンにはめ込むことで位置を固定する仕組みです。

これにより、弦交換のたびにブリッジの位置がずれる心配がなくなり、メンテナンスのストレスが劇的に軽減されます。

2016年以降のモデルの多くに採用されているため、購入時にはピンドブリッジ仕様かどうかを必ず確認することをおすすめします。

ハウリングに強いのはどのモデル?センターブロック仕様という選択肢

ハウリングをどうしても避けたい、あるいは深い歪みサウンドを多用したい場合には、「センターブロック」仕様のモデルが最適です。

これは、ボディ内部の中央にソリッドな木材のブロックを通すことで、ボディの不要な振動を抑制し、ハウリングの発生を防ぐ構造です。

セミアコースティックギターに近い構造となり、ソリッドギターのような芯のあるサウンドとサスティンが得られるメリットもあります。

ホワイトファルコンやナッシュビル、ブロードキャスターなど、人気のモデルにもセンターブロック仕様のバリエーションが存在します。

価格と扱いやすさのバランスが良い「テネシーローズ」は狙い目

「テネシーローズ」(現行モデルではテネシアン)は、価格と実用性のバランスに優れた、非常におすすめのモデルです。

元々は上位機種「6120」の廉価版という位置づけのため、華美な装飾が抑えられたシックなルックスが特徴です。

最大のポイントは、ハウリング対策としてボディのfホールが描かれた「シミュレーテッドfホール」になっている点です。

これにより、フルアコに近いルックスを保ちながらハウリングに非常に強くなっています。

中古市場でも人気があり、比較的安定した価格で手に入れやすい点も魅力です。

代表的モデル「ホワイトファルコン」や「6120」との違いは?

グレッチには様々なモデルが存在し、それぞれに特徴があります。

ここで、代表的なモデルの違いを簡単に比較してみましょう。

| モデル名 | ボディサイズ | fホール | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| ホワイトファルコン | 17インチ | あり | グレッチの最高峰。豪華絢爛な装飾が特徴。非常に大きい。 |

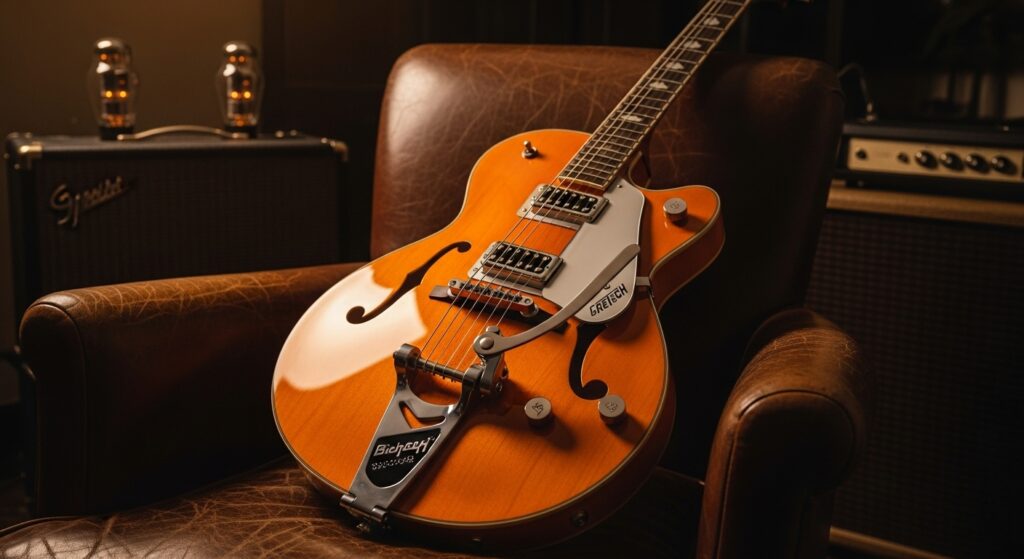

| 6120 ナッシュビル | 16インチ | あり | グレッチのスタンダード。オレンジカラーが象徴的。 |

| テネシーローズ | 16インチ | なし(絵) | ハウリングに強い。薄型ボディで比較的扱いやすい。 |

| デュオジェット | 13.25インチ | なし | ソリッドボディに近い構造。小ぶりで取り回しが良い。 |

これらの特徴を参考に、自分のプレイスタイルや好みのルックスに合ったモデルを探すことが重要です。

初心者だけどグレッチを買って後悔しませんか?

初心者がグレッチを選ぶのは無謀?挫折する可能性について

「初心者はストラトキャスターやレスポールを選ぶべき」という意見はよく耳にします。

これは、グレッチが特定のジャンルに特化しており、汎用性やメンテナンス性で劣る部分があるためです。

しかし、「初心者だからグレッチはダメ」ということは決してありません。

最初に手にしたギターがその人にとっての「普通」になります。

扱いにくいとされるギターでも、最初からそれに慣れてしまえば、特に難しいと感じることなく弾けるようになるでしょう。

何よりも「憧れのギターを弾いている」というモチベーションが、上達への一番の近道になります。

ストラトやレスポールのような定番ギターと比べて何が違う?

ストラトキャスターやレスポールといった定番ギターの多くは、一枚板もしくは複数の木材を貼り合わせた「ソリッドボディ」です。

これにより、音の立ち上がりが速く、サスティン(音の伸び)が長く、歪ませても音が潰れにくいという特徴があります。

一方、グレッチの多くは内部が空洞の「ホロウボディ」です。

これにより、空気感を含んだ甘く豊かな鳴りが生まれますが、ソリッドギターに比べるとサスティンは短く、ハウリングしやすいという違いがあります。

どちらが良い悪いではなく、全く異なる特性を持った楽器だと理解することが大切です。

アコギ経験者ならグレッチにすんなり馴染める?

もしあなたがアコースティックギターの経験者であれば、グレッチの大きなボディには比較的スムーズに馴染める可能性があります。

前述の通り、グレッチのボディサイズはアコギに近く、抱えた際の感覚に共通点が多いからです。

ソリッドギターしか触ったことのない人が感じるような、大きさに対する違和感は少ないかもしれません。

ただし、ブリッジやビグスビーの扱いはエレキギター特有のものなので、そこは新たに慣れていく必要があります。

憧れのアーティストと同じモデルを買う前に知っておくべきこと

Stray Catsのブライアン・セッツァーやBLANKEY JET CITYの浅井健一など、グレッチを象徴するアーティストに憧れて同じモデルが欲しくなるのは当然のことです。

しかし、彼らが使用するモデル、特にヴィンテージギターは非常に高価であり、個体差や特有のクセも大きいことを知っておく必要があります。

まずは、現行品で外観が似ているモデルや、同じシリーズのセミアコモデルなどを試してみるのも一つの賢い選択です。

憧れは持ちつつも、現実的な予算や自分のスキルに合った一本を選ぶことが、後悔しないための鍵となります。

グレッチの価格と安く買う方法

グレッチの価格帯は?なぜこんなに高いのか

グレッチのギターは高価なことで知られています。

フラッグシップモデルの「ホワイトファルコン」は新品で50万円以上、スタンダードな「テネシーローズ」でも30万円台後半が相場です。

この価格の理由は、製造に手間のかかるホロウボディ構造、金メッキパーツやバインディングといった豪華な装飾、そして使用されるパーツや木材そのもののコストにあります。

フェンダーやギブソンにも高価格帯のモデルは多数存在しますが、グレッチは全体的に高めの価格設定になっていると言えるでしょう。

安いモデル(エレマチ/ストリームライナー)はアリ?ナシ?

グレッチには、比較的手頃な価格帯の「エレクトロマチック(Electromatic)」や「ストリームライナー(Streamliner)」といったシリーズが存在します。

これらのモデルは、本格的なグレッチサウンドやルックスのエッセンスを継承しつつ、生産拠点や仕様を工夫することで価格を抑えています。

これらの廉価版を選ぶこと自体は、全く問題ありません。

もし、その見た目や音が純粋に気に入ったのであれば、迷わず買うべきです。

ただし、「本当は上位モデルが欲しいけれど、高くて買えないから」という妥協の気持ちで選ぶと、後々後悔する可能性が高いので注意が必要です。

中古グレッチ購入時の注意点【年代による形状と仕様の違い】

中古でグレッチを探すのも、賢い選択肢の一つです。

ただし、いくつかの注意点があります。

特に、グレッチは製造された年代によってボディの形状や仕様が微妙に異なります。

例えば、2003年頃にフェンダー社傘下に入る前と後では、同じモデル名でもボディシェイプが違うことがあります。

また、ヴィンテージと呼ばれる古いモデルは、ボディ周りの装飾(バインディング)が経年劣化でボロボロになっていたり、ネックの状態に問題があったりすることがあり、修理に高額な費用がかかるリスクも念頭に置く必要があります。

日本製(寺田楽器製)グレッチの評判と特徴

現在流通しているプロフェッショナル・コレクションの多くは、日本の寺田楽器やダイナ楽器で製造されています。

「日本製」と聞くと、その品質の高さに定評があり、グレッチも例外ではありません。

非常に丁寧な作りで、安定したクオリティを誇ります。

中古で探す場合でも、フェンダー傘下に入った後の日本製モデルは、ヴィンテージの人気の形状を再現しており、品質も安定しているため、安心して選びやすいでしょう。

弾きにくさを超越するグレッチだけの音と魅力

グレッチの音は「変な音」?フィルタートロンの独特なサウンド

グレッチのサウンドを特徴づけるのが、「フィルタートロン」というオリジナルピックアップです。

あるユーザーは、この音を「変な音」と表現します。

これは、一般的なハムバッカーピックアップのような太くパワフルな音とも、シングルコイルピックアップのような鋭く煌びやかな音とも違う、独特の個性を持っているからです。

パワーは控えめでありながら、澄んだ高音域と独特の空気感を持ったそのサウンドは、一度聴いたら忘れられない魅力があります。

「音が悪い」とも「個性的」とも取れる、この唯一無二のサウンドこそがグレッチの真骨頂です。

フェンダーとギブソンの中間?多くのプロが語る音の特徴

ブライアン・セッツァーは、グレッチの音を「フェンダーとギブソンの中間のような音」と表現したそうです。

これは、フェンダーのような歯切れの良さと、ギブソンのような甘さを併せ持っている、という意味合いでしょう。

良く言えば「良いとこ取り」、悪く言えば「どっちつかず」とも言えますが、この絶妙な立ち位置が、他のギターでは代替できないグレッチ独自のサウンドキャラクターを形成しています。

実は歪みとの相性が抜群?ロックギタリストに愛される理由

クリーンやクランチサウンドのイメージが強いグレッチですが、実は歪ませた時のサウンドも非常に魅力的です。

日本では、浅井健一、チバユウスケ、横山健といった、歪んだギターサウンドを身上とするロックギタリストたちがグレッチを愛用している事実が、その証明と言えるでしょう。

特に、TS系(チューブスクリーマー)のようなオーバードライブペダルと組み合わせると、独特のバイト感と粘りのある、かっこいいロックサウンドを生み出します。

ギャロッピング奏法だけでなく、もっとギャンギャンと掻き鳴らすことで、グレッチの新たな一面を発見できるはずです。

何と言ってもルックスが最高!所有欲を満たす「かっこいい」デザイン

最終的に多くの人がグレッチを選ぶ理由は、その圧倒的なルックスにあると言っても過言ではありません。

大きく美しいアーチを描くボディ、輝くクロームやゴールドのパーツ、ウェスタンモチーフのインレイなど、細部にまでこだわり抜かれたデザインは、もはや楽器の域を超えた芸術品です。

部屋に飾ってあるだけで最高のディスプレイになり、その存在感は他のどんなギターでも味わえないほどの所有欲を満たしてくれます。

この「かっこよさ」こそが、あらゆる弾きづらさを乗り越えさせる最大のモチベーションとなるのです。

まとめ:グレッチが弾きづらいという噂の真実

弾きづらさは「慣れ」と「工夫」で乗り越えられる

グレッチの弾きづらさは紛れもない事実ですが、その多くは「慣れ」と「工夫」によって克服可能です。

大きなボディは持ち方を工夫し、難しい弦交換は何度も繰り返すうちに必ず慣れます。

ずれるブリッジは、目印をつけたり、薄い両面テープで固定したりといった先人の知恵で対処できます。

問題点を理解し、一つ一つ向き合っていくプロセスそのものを楽しむことが大切です。

不便なギターほど愛着が湧く?グレッチとの正しい付き合い方

少し手のかかる、不便なギターだからこそ、深い愛着が湧くという側面もあります。

なんとか弾きこなそうとギターと格闘する時間は、かけがえのない経験になります。

ただ便利なだけの道具ではなく、手間をかけてコンディションを維持し、自分なりにカスタマイズしていく。

そうした対話を通じて、グレッチは単なる楽器ではなく、かけがえのない相棒になっていくのです。

迷っているなら楽器屋で試奏を!触ればわかる「本物の貫禄」

もしあなたが購入を迷っているなら、最後の決め手はやはり「実際に触れてみること」です。

ネットの情報だけではわからない、抱えた時のフィット感、ネックを握った感触、そして生鳴りの響き。

特に、高価格帯のモデルと廉価版モデルを弾き比べると、その違いに驚くかもしれません。

形はほぼ同じなのに、手に取った瞬間の「体に吸い付く感じ」や、コードを鳴らした時の音の深みが全く違うことを体感できるはずです。

理屈や情報を超えた「これだ!」という感覚を信じて、あなただけの一本を見つけてください。

- グレッチは弾きづらいギターである

- 主な理由はボディサイズ、ブリッジ、ビグスビーに起因する

- 2016年以降のモデルはプレイアビリティが大幅に改善されている

- ピンドブリッジ搭載モデルはブリッジがずれずにおすすめ

- ハウリング対策にはセンターブロック仕様やfホールのないモデルが有効

- 初心者でも憧れが強いなら挑戦する価値は十分にある

- 廉価版は妥協で選ぶと後悔する可能性がある

- フィルタートロンのサウンドは唯一無二の魅力を持つ

- ルックスのかっこよさは他のギターの追随を許さない

- 最終的には試奏して自分の感覚を信じることが重要である